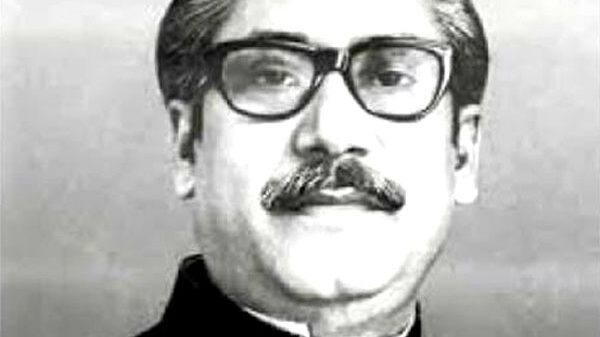

শেখ মুজিব: স্বাধীনতার নায়ক থেকে স্বৈরাচার

- আপডেট টাইম : শুক্রবার, ১৫ আগস্ট, ২০২৫

দেশের চিত্র প্রতিবেদন

বাংলাদেশের জন্মলগ্নে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আশা ও স্বপ্নের প্রতীক। পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব তাকে জাতির অবিসংবাদিত নেতা করে তোলে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পর, পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে তিনি দেশে ফিরে আসেন। সেই সময় পুরো জাতি তাকিয়ে ছিল তার দিকে, যেন তিনি ক্ষত-বিক্ষত দেশটিকে পুনর্গঠন করবেন এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবেন।

কিন্তু স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের চ্যালেঞ্জ ছিল বিপুল। অবকাঠামো ভেঙে পড়া, শিল্প-কারখানা বন্ধ, প্রশাসনিক অচলাবস্থা, খাদ্যাভাব, শরণার্থী প্রত্যাবর্তন—সব মিলিয়ে দেশ পরিচালনা ছিল প্রায় অসম্ভব এক কাজ। এর পাশাপাশি দুর্নীতি, কালোবাজারি, এবং প্রশাসনের অদক্ষতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে গতি আনা সম্ভব হয়নি, বরং ১৯৭৪ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। অনেকের মতে, এই দুর্ভিক্ষ কেবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হয়নি, বরং সরকারি অব্যবস্থাপনা, মজুতদারি ও কালোবাজারি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার ফলেই এটি ভয়াবহ রূপ নেয়।

এ সময় বিরোধী দলগুলো ক্রমশ সরকারের সমালোচনায় মুখর হতে থাকে। বিশেষ করে জাসদ সরকারের নীতির বিরোধিতা করে আন্দোলনে নামে, যা কিছু ক্ষেত্রে সহিংসতায় রূপ নেয়। সরকার এই আন্দোলন মোকাবিলায় কঠোর অবস্থান নেয়—বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার, সমাবেশে বাধা এবং প্রশাসনিক দমননীতি পরিস্থিতিকে আরও উত্তেজিত করে তোলে।

গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেও সরকারের কড়াকড়ি বাড়তে থাকে। ১৯৭৪ সালের সংবাদপত্র অধ্যাদেশের মাধ্যমে দেশের অধিকাংশ দৈনিক বন্ধ করে কেবল চারটি সরকারি নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র চালু রাখা হয়। স্বাধীনতার পর যে মুক্ত গণমাধ্যমের আশা জাগিয়েছিল, তা কার্যত রাষ্ট্রের মুখপত্রে পরিণত হয়। এটি ছিল মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর সরাসরি আঘাত, যা গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে শেখ মুজিব বহুদলীয় গণতন্ত্র বিলুপ্ত করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) প্রতিষ্ঠা করেন। সমস্ত রাজনৈতিক দল ভেঙে দিয়ে কেবল বাকশালের অধীনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়। সরকারপন্থীরা একে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার পদক্ষেপ হিসেবে দেখলেও সমালোচকরা বলেন, এটি ছিল গণতন্ত্রের মৃত্যু, বিরোধী মত দমনের সাংবিধানিক রূপ, এবং ক্ষমতার সম্পূর্ণ কেন্দ্রীকরণ।

এর পাশাপাশি পরিবারতন্ত্রের অভিযোগও ক্রমশ জোরালো হতে থাকে। শেখ মুজিবের ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাতসহ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা অর্থনীতি, রাজনীতি এবং প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার করছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। সরকারি চুক্তি ও ব্যবসায়িক সুবিধায় পরিবারের ঘনিষ্ঠদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছিল, যা দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগকে আরও শক্তিশালী করে। এই পরিবারকেন্দ্রিক ক্ষমতা কাঠামো জনমনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতাকে উসকে দেয়।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে ১৯৭২ সালে গঠিত রক্ষীবাহিনীও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। বিরোধীরা দাবি করে, এই বাহিনী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনে লিপ্ত ছিল। ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যে আস্থার সংকট তৈরি হয়।

এইসব সিদ্ধান্ত ও নীতির ফলে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। দেশজুড়ে বিরোধী মনোভাব বাড়তে থাকে, সেনাবাহিনীর ভেতরেও অসন্তোষ জন্ম নেয়। অবশেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে একদল সেনা কর্মকর্তা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসভবনে শেখ মুজিব ও তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে সাড়ে তিন বছরের শাসন রক্তাক্ত সমাপ্তি পায়।

স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার বদলে একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামো, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হ্রাস, পরিবারতন্ত্র, প্রশাসনিক দমননীতি এবং অর্থনৈতিক ব্যর্থতা শেখ মুজিবের পতন ডেকে আনে। যিনি পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তিনিই স্বাধীনতার পর স্বৈরতান্ত্রিক পথ বেছে নিয়ে গণতন্ত্রের স্বপ্ন ভেঙে দেন।

তবে এই সমালোচনা সত্ত্বেও ইতিহাসের একাংশ মনে করে, যুদ্ধোত্তর ভয়াবহ পরিস্থিতি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, এবং রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে তার অনেক সিদ্ধান্ত হয়তো কঠোর ছিল, কিন্তু অপরিহার্যও হতে পারত। তা সত্ত্বেও অস্বীকার করার উপায় নেই, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্যে শেখ মুজিবের শাসন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিতর্কিত অধ্যায় হিসেবে রয়ে গেছে—যেখানে স্বাধীনতার নায়ক ধীরে ধীরে স্বৈরাচারে রূপ নেন।